Kreisarchiv

Sie interessieren sich für die Geschichte des Hohenlohekreises? Unser Kreisarchiv sichert hierfür die historische Überlieferung unseres Landratsamtes, des Kreistags und der kreisangehörigen Gemeinden, von Vereinen, Organisationen und Unternehmen sowie aus privaten Nachlässen.

Aufgaben

Gemäß der vom Kreistag verabschiedeten Archivordnung (PDF | 177 KB) hat das Kreisarchiv die Aufgabe, "alle in der Verwaltung des Landratsamtes und dessen Einrichtungen angefallenen Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden, zu überprüfen und solche von bleibendem Wert zu verwahren, zu erschließen sowie allgemein nutzbar zu machen".

Außerdem berät und unterstützt es die Städte und Gemeinden des Landkreises, deren Archive nicht hauptamtlich verwaltet werden. Dies sind Bretzfeld, Dörzbach, Forchtenberg, Ingelfingen, Krautheim, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Öhringen, Pfedelbach, Schöntal, Waldenburg, Weißbach und Zweiflingen.

Das Kreisarchiv sichert als „kulturelles Gedächtnis“ die historische Überlieferung des Landkreises, indem es analoge und digitale Verwaltungsunterlagen aller Art auswählt, ordnet, erfasst und nutzbar macht. Daneben sammelt das Kreisarchiv Unterlagen aller Art mit historischer Aussagekraft, die von Vereinen und anderen Organisationen, von Unternehmen oder aus privaten Nachlässen stammen. Es unterhält außerdem eine Archivbibliothek (mit vielen Buchtiteln zur hohenlohischen Kultur und Geschichte), es fördert die Erforschung und die Kenntnis der Kreis- und Heimatgeschichte, erarbeitet Beiträge zu Publikationen und Vortragsveranstaltungen, organisiert Ausstellungen und den „Tag der Heimatgeschichte im Hohenlohekreis“ und bietet regelmäßig Lesekurse und Archivführungen an.

Die Bestände des Kreisarchivs und der Gemeindearchive stehen interessierten Bürgerinnen und Bürgern für die Einsichtnahme zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im Flyer des Kreisarchivs (PDF | 2 MB).

Nutzung des Kreisarchives

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Wegbeschreibung

Mit dem Auto erreichen sie uns über die Autobahn A6 Richtung Heilbronn-Nürnberg und verlassen diese an der Anschlussstelle Neuenstein. Per Bahn nehmen sie die Zugverbindung Heilbronn-Schwäbisch Hall bis zum Bahnhof Neuenstein. Zum Archiveingang gelangen sie über den Zugang Pfarrgasse.

Ausstattung

Kopiermöglichkeit, Internetzugang, Einsatz mitgebrachter Notebooks möglich

Weiterführende Informationen

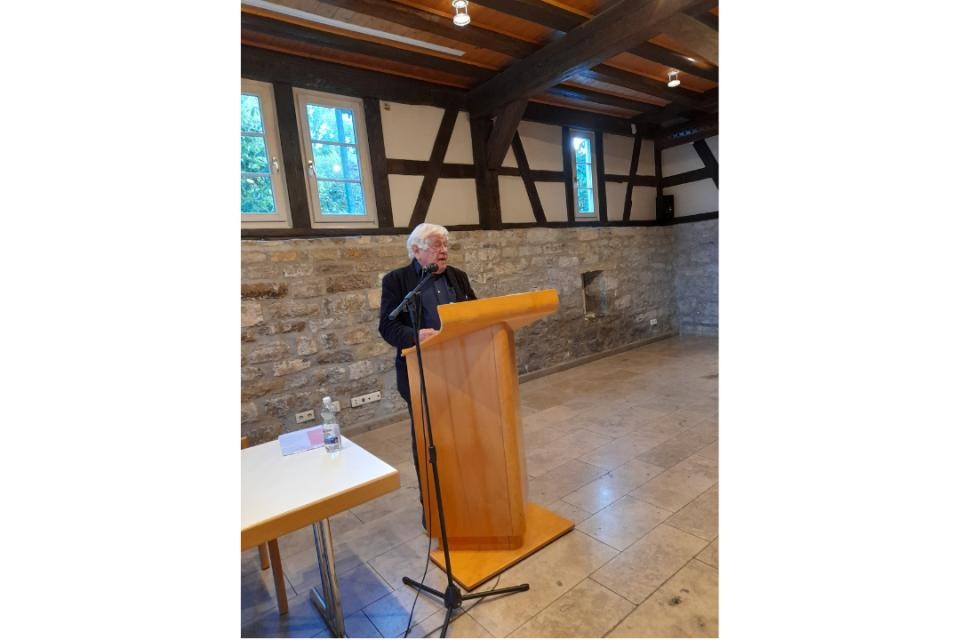

Georg Elsers Attentat auf Adolf Hitler und die Lehren aus der Geschichte

Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Benz am 14. September 2025

Am Sonntag, 14. September 2025, fand in der Pachthofscheuer in Ernsbach ein Vortrag des renommierten Historikers Prof. Dr. Wolfgang Benz aus Berlin statt. Unter dem Titel „Allein gegen Hitler – Leben und Tat des Johann Georg Elser“ sprach Benz über einen der frühesten und lange übersehenen Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein „Sophie Scholl aus Forchtenberg – Gedenken und Erinnern im Hohenlohekreis“ e.V.. Daran nahmen rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörer teil, die den Worten des international bekannten Experten für Nationalsozialismus, Antisemitismus und Widerstand gebannt lauschten.

Nach einem Grußwort sowie Vorstellung des Vereins durch den Forchtenberger Bürgermeister Michael Foss als Ersten Vorsitzenden und der Einführung durch Kreisarchivar Dr. Thomas Kreutzer begann Prof. Dr. Benz seinen Vortrag. Grundlage bildete seine 2023 erschienene Biografie über Georg Elser, der lange Zeit kaum Beachtung in der Geschichtsforschung fand – anders als bekannte Gruppen wie die „Weiße Rose“ oder die Offiziere des gescheiterten Attentats vom 20. Juli 1944. Dies lag vor allem daran, dass Elsers Versuch, den Diktator Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten und damit den weiteren Fortgang des gerade begonnenen Krieges zu verhindern, völlig eigenständig geplant und in die Tat umgesetzt wurde. Lange Zeit hielt sich das von den Nationalsozialisten gestreute Gerücht, er habe im Auftrag Großbritanniens oder gar im Interesse der SS gehandelt – ein Scheinattentat, um Hitlers „Unantastbarkeit“ zu unterstreichen.

Georg Elser wurde 1903 geboren und wuchs in wenig behüteten Verhältnissen im schwäbischen Königsbronn auf. Er erlernte das Schreinerhandwerk, wobei er sich zeitlebens vor allem als Kunstschreiner verstand. Schon früh erkannte er das gefährliche Potenzial des Nationalsozialismus, indem er sehr aufmerksam das politische und gesellschaftliche Treiben im Deutschland der 1930er Jahre beobachtete. Nach seiner Einschätzung, so Benz, hatten sich die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft unter dem NS-Regime verschlechtert. Spätestens seit der Sudetenkrise 1938 sah Elser das Land auf einen neuen Krieg zusteuern. Noch im selben Jahr begann er mit den Planungen für ein Attentat auf Hitler, den er als Hauptverantwortlichen für diese Entwicklung ansah.

In monatelanger, akribischer Vorbereitung präparierte Elser eigenhändig eine bestimmte Stelle im Vortragssaal des Münchner Bürgerbräukellers und installierte dort eine Zeitbombe. Dies war jener Ort, an dem Hitler jedes Jahr am 8. November zur Erinnerung an den gescheiterten Hitlerputsch von 1923 eine Rede hielt. Wie geplant explodierte die Bombe am 8. November 1939 um 21:20 Uhr. Acht Menschen starben, 57 wurden verletzt. Hitler hatte den Saal jedoch ungewöhnlich früh bereits um 21:07 Uhr verlassen, da er kurzfristig nach Berlin zurückreisen musste. Elser selbst versuchte über Konstanz in die Schweiz zu fliehen, wurde aber an der Grenze aufgrund verdächtigen Verhaltens von Zollbeamten festgenommen.

Nach langen Verhören und Misshandlungen kam er 1941 als „persönlicher Gefangener Hitlers“ zunächst ins KZ Sachsenhausen, später dann aufgrund der heranrückenden Roten Armee nach Dachau. Dort wurde er am 9. April 1945 – nur einen Monat vor Ende des Zweiten Weltkriegs – auf Anordnung Hitlers durch einen Genickschuss getötet.

In der anschließenden Fragerunde antwortete Prof. Benz unter anderem auf die Frage, welche Lehre aus dem Attentatsversuch zu ziehen sei, dass er keineswegs den „Tyrannenmord“ propagieren wolle. Die Geschichte ließe sich nicht „eins zu eins“ auf die Gegenwart anwenden. Vielmehr zeige Elsers Beispiel, wie wichtig es sei, politische Entwicklungen wachsam zu beobachten und Verantwortung zu übernehmen. Elser habe den verbrecherischen Charakter des NS-Regimes früh erkannt und ihm seine Unterstützung entzogen – anders als der Großteil der Bevölkerung, der Hitler zugejubelt und das NS-System umfänglich gestützt hatte. Vor allem in den ersten Jahren ab 1933 hätte es noch Möglichkeiten gegeben, dem Spuk frühzeitig ein Ende zu bereiten, wenn nur genügend Menschen sich zur Wehr gesetzt hätten. Mit Blick auf die Gegenwart warnte Benz vor rechtsextremen Tendenzen, die auch heute wieder die Demokratie gefährden. Politik und Gesellschaft müssten entschiedener dagegenhalten, um eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern. Seine klaren Worte wurden vom Publikum mit großem Applaus und Zustimmung aufgenommen. Zum Abschluss dankte Bürgermeister Foss dem Referenten für den bewegenden und aufrüttelnden Vortrag – ebenfalls unter langanhaltendem Beifall der Anwesenden.

Projekt „Identifizierung der ,Euthanasie‘-Opfer aus dem Hohenlohekreis“

Ende 2023 hat das Kreisarchiv Hohenlohekreis in Kooperation mit dem Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ in Öhringen und dem Landesarchiv Baden-Württemberg ein neues Projekt zur Erinnerungskultur auf den Weg gebracht. Es widmet sich den Opfern der NS-„Euthanasie“ im Gebiet des heutigen Hohenlohekreises. Im Zuge der „Aktion T 4“ wurden von 1940 bis 1941 in Deutschland mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen systematisch ermordet. Auch Einwohnende aus dem heutigen Hohenlohekreis, die in Anstalten wie dem Psychiatrischen Landeskrankenhaus (PLK) Weinsberg oder der Diakonie Schwäbisch Hall untergebracht waren, fielen dem Rassenhygienewahn der Nazis zum Opfer.

Um eine Grundlage dafür zu schaffen, dass man sich dieser Menschen angemessen erinnern kann, sollen möglichst viele Opfer anhand der überlieferten Transportlisten, Krankenakten und anderen Quellen identifiziert werden. Das Fernziel ist eine Publikation mit ausgewählten Biografien, die anhand des Quellenmaterials zu erarbeiten sind. Es ist mit deutlich mehr als hundert „Euthanasie“-Opfern aus so gut wie allen damaligen Gemeinden zu rechnen. Für die fachliche Betreuung konnte die einschlägig erfahrene Kulturwissenschaftlerin Dr. Gudrun Silberzahn-Jandt aus Esslingen gewonnen werden. Seit dem Frühjahr 2024 ist eine ganze Reihe ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer vor allem mit der Auswertung von Unterlagen aus verschiedenen Archiven beschäftigt, deren Inhalte mit Hilfe eines Online-Formulars erfasst werden, außerdem werden bereits biografische Studien zu einzelnen Betroffenen vorbereitet.

Mitarbeitende sind jederzeit herzlich willkommen

Wer sich bei dem Projekt einbringen möchte, etwa durch Mitarbeit bei der Quellenauswertung oder eventuell durch Mitteilung von Informationen über „Euthanasie“-Opfer (z. B. aus dem familiären Umfeld), kann sich gerne an das Kreisarchiv Hohenlohekreis in Neuenstein (07942 941264, kreisarchiv@hohenlohekreis.de) wenden.

Noch immer gibt es viele Wissenslücken über die Zeit des Nationalsozialismus im Gebiet des Hohenlohekreises. Selbst knapp 80 Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs sind die örtlichen Strukturen des mörderischen Staatsapparats noch nicht ausreichend erforscht, die meisten Täter noch nicht benannt und sehr viele Opfer noch nicht identifiziert. Der Hohenlohekreis unterstützt Bestrebungen, die NS-Zeit zu erforschen, und fördert entsprechende Projekte. 2021 erschien die weitgehend auf ehrenamtlichem Engagement beruhende Dokumentation „Spuren, Wege, Erinnerung“ über die Orte des Gedenkens für die Opfer der Nationalsozialismus im Hohenlohekreis in Buchform, 2022 auch als Online-Präsentation. Das Projekt zu den „Euthanasie“-Opfern schreitet auf diesem Weg der Aufarbeitung weiter fort.

Struktur der Bestände des Kreisarchivs

Das Kreisarchiv verwahrt folgende Bestände (unerschlossene Bestände nur in Auswahl aufgeführt):

A. Landkreise Buchen, Künzelsau, Öhringen

A 10: Amtsversammlungs- und Kreistagsprotokolle Künzelsau und Öhringen, 1830-1972; A 110: Staatsangehörigkeit, Auswanderung, Einbürgerung, 1880-1972, mit Vor- und Nachakten; A 450: Amtsvormundschaften Künzelsau und Öhringen, 1920-1950; A 920: Kreispflege Künzelsau und Öhringen, 1945-1973; Altregistratur der Landkreise Buchen, Künzelsau und Öhringen, 1965-1972, mit Vorakten ab ca. 1850

B. Hohenlohekreis

B 1: Kreisreform, Gemeindereform, Bildung des Hohenlohekreises, 1952-1978; B 10, B 11: Kreistagsprotokolle und Beilagen, 1972-2014; B 105: Ausländerwesen, Einzelfallakten, 1959-2004; B 130: Kreisbrandmeister, 1950-1999; B 301: Lastenausgleich, 1918-2007; B 302: Kriegsgefangenenentschädigung, 1954-1998; B 510, B 510/1: Bauakten, 1820-1980; B 660: Kreisbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege, 1935-1981; B 840: Kreisobstberatungsstelle, 1935-2004

C. Krankenhäuser, Altenheime, Schulen

C 1: Kreiskrankenhaus Künzelsau, 1901-1979; C 100: Kreisaltersheim Krautheim, 1866-1969

D. Archive von Vereinen und anderen Institutionen

D 1: TSG Öhringen, 1844-2014; D 2: Schützengilde Öhringen; D 3: Schützenkreis/Schützenbezirk Hohenlohe; D 4: Verband der Kriegsgeschädigten Neuenstein und Waldenburg; D 5: Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Kupferzell; D 6: Turngau Hohenlohe, 1946-1996; D 7: SPD-Ortsverein Neuenstein, 1971-1994; D 8: Sportkreis Hohenlohe, 1948-2002; D 9: Verein gegen Sondermüllverbrennungsanlage in Beltersrot; D 10: Kreisseniorenrat, 1984-2022

N. Nachlässe

N 1: Nachlass Karl Weber, 1808-1991; N 2: Nachlass Friedrich Wilhelm Mader, ca. 1890-1950; N 3: Teilnachlass Bernhard Vesenmayer; N 4: Nachlass Johann Philipp Cellerarius; N 5: Nachlass Heinrich Heink; N 6: Nachlass Clara Todd; N 7: Teilnachlass Ulrich Heinrich; N 8: Nachlass Martin Storz; N 9: Hofarchiv Münz, Hollenbach; N 10: Nachlass Eberhard Knoblauch; N 11: Teilnachlass Gerhard Taddey; N 12: Nachlass Heinz Knaus; N 13: Nachlass Franz Harteker; N 14: Hofarchiv Heinrich, Obersöllbach; N 15: Teilnachlass Walther-Gerd Fleck; N 16: Firmennachlass Hüftle und Kübler, Neuenstein; N 17: Firmennachlass Müller, Öhringen

P. Sonderbestände

P 1: Personenstandsunterlagen (1876-1978); P 2: Schätzungsakten der Gebäudebrandversicherung

S. Sammlungsbestände

SD 1 und 2: Dokumentationssammlung; SD 3: Alliierte Flugblätter, 1941/42-1945; SDG 1: Sammlung digitaler Datenträger; SF 2: Fotosammlung Gemeinden; SF 3: Postkartensammlung; SK 1 und 2: Kartensammlung; SO 1: Ortsgeschichtliche Sammlung; SP 1, 2 und 3: Plakatsammlung; Diasammlung; Manuskriptensammlung; Zeitungssammlung (inklusive Zeitungsausschnittssammlung)

Archivbibliothek

Siehe auch die ausführliche Beständeübersicht mit Online-Recherchemöglichkeit.Nach der Gründung des Hohenlohekreises 1973 wurde der Hauptteil der älteren Unterlagen der Vorgängerbehörden (Oberämter/Landkreise Öhringen und Künzelsau) an das Staatsarchiv Ludwigsburg abgegeben. Aus diesem Grund sind Dokumente aus der Zeit vor 1965 auch dort zu finden; die wichtigsten Bestände sind folgende: Oberamt Künzelsau (F 177 I und F 177 II), Oberamt Öhringen (F 192 I, F 192 II und F 192 III), Landratsamt Künzelsau (FL 20/10) und Landratsamt Öhringen (FL 20/14).

Bestände Online

Die Online-Recherche nach Quellen zur hohenlohischen Geschichte ist aktuell in insgesamt 46 Beständen des Kreisarchivs und der Gemeindearchive im Hohenlohekreis möglich. Weitere Bestände werden folgen.

Folgende Findbücher stehen online zur Verfügung:

Kreisarchiv Hohenlohekreis: A 10 (Ältere Amtsversammlungs- und Kreistagsprotokolle Öhringen und Künzelsau), B 1 (Kreisreform, Gemeindereform, Bildung des Hohenlohekreises), B 130 (Kreisbrandmeister), B 301 (Lastenausgleich), B 302 (Kriegsgefangenenentschädigung), D 1 (TSG Öhringen), N 1 (Nachlass Karl Weber), SF 2/1 (Fotosammlung: Adolzfurt bis Lassbach), SF 2/2 (Fotosammlung: Mangoldsall bis Zweiflingen), SD 3 (Alliierte Flugblätter)

Gemeindearchiv Bretzfeld: Bre 5 (Bestand Geddelsbach), Bre 6 (Bestand Rappach)

Gemeindearchiv Dörzbach: Doe 1 (Bestand Dörzbach)

Stadtarchiv Forchtenberg: Fo 1 (Bestand Ernsbach), Fo 2 (Bestand Forchtenberg I), Fo 3 (Bestand Muthof I), Fo 3/1 (Bestand Muthof II), Fo 4 (Bestand Sindringen), Fo 5 (Bestand Wohlmuthausen)

Stadtarchiv Ingelfingen: Ing 1 (Bestand Criesbach), Ing 2 (Bestand Diebach), Ing 3 (Bestand Dörrenzimmern), Ing 4 (Bestand Eberstal), Ing 5 (Bestand Hermuthausen), Ing 6 (Bestand Ingelfingen I)

Stadtarchiv Krautheim: Kra 5 (Bestand Krautheim I)

Gemeindearchiv Kupferzell: Ku 1 (Bestand Eschental), Ku 2 (Bestand Feßbach), Ku 3 (Bestand Goggenbach), Ku 4 (Bestand Kupferzell I), Ku 5 (Bestand Mangoldsall), Ku 6 (Bestand Westernach), Ku 12/1 (Flurkartensammlung Kupferzell), Ku 12/2 ((Gemeinde Kupferzell: Postkarten, Fotos, Filme, Tonträger)

Gemeindearchiv Mulfingen: Mu 1 (Bestand Ailringen), Mu 7 (Bestand Simprechtshausen: Akten, Karten, Rechnungen)

Stadtarchiv Neuenstein: Neu 5 (Bestand Neuenstein I), Neu 7 (Bestand Grünbühl/Obereppach), Neu 14 (Freiwillige Feuerwehr Neuenstein)

Stadtarchiv Niedernhall: Nie 1 (Bestand Niedernhall I)

Gemeindearchiv Pfedelbach: Pfe 1 (Bestand Harsberg), Pfe 2 (Bestand Oberohrn), Pfe 3 (Bestand Pfedelbach), Pfe 4 (Bestand Untersteinbach: Akten und Rechnungen)

Gemeindearchiv Weißbach: Wei 13/1 (Schule und Kindergarten Crispenhofen).

Gemeindearchiv Zweiflingen: Zw 3 (Bestand Zweiflingen I)

Fotosammlung der Gemeinden online

Der Bestand "Fotosammlung der Gemeinden" (SF 2) im Kreisarchiv des Hohenlohekreises umfasst insgesamt 12.461 Fotoabzüge und ist über zwei Findbücher erschlossen, in denen online recherchiert werden kann. Sämtliche Fotos liegen in digitalisierter Form vor. 7.678 der digitalisierten Bilder aus diesem Bestand stehen zum Betrachten und Herunterladen online zur Verfügung.

Wer Fotos einsehen möchte, die online nicht verfügbar sind, oder Bilddateien in druckfähiger Qualität erhalten möchte, wendet sich bitte an das Kreisarchiv unter: kreisarchiv@hohenlohekreis.de oder Telefon 07942 941264.

Die Digitalisierung und Online-Stellung des Fotobestands SF 2 im Jahr 2022 wurde finanziell gefördert durch „WissensWandel". Ein Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von NEUSTART KULTUR. Das Programm „WissensWandel“ des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) ist Teil des Rettungs- und Zukunftsprogramms NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Weitere Informationen zum Programm "WissensWandel".

Über die Digitalisierung der Fotosammlung ist im Januar 2024 ein Beitrag bei LTV erschienen. Diesen können Sie auf der Homepage von LTV ansehen.

Onlinepräsentation "Spuren-Wege-Erinnerungen"

Die Online-Präsentation „Spuren – Wege – Erinnerung“ dokumentiert konkrete Orte des Gedenkens und Erinnerns im Hohenlohekreis, die mit den bekannten Opfergruppen des Nationalsozialismus, wie Menschen jüdischen Glaubens, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter oder politisch Verfolgten, verbunden sind. In kurzen Artikeln werden 34 Gedenkorte behandelt, darunter offizielle Gedenkstätten, aber auch bislang kaum bekannte Orte, die erstmals für eine größere Öffentlichkeit aufgearbeitet wurden. Die Beiträge sind größtenteils in ehrenamtlichem Engagement entstanden.

Die Online-Präsentation geht zurück auf eine Buchpublikation des Hohenlohekreises, die im Herbst 2021 erschienen ist. Die Präsentation bietet analog zum Buch einen aktuellen Überblick über die Gedenklandschaft im Hohenlohekreis und eignet sich mit seinen ergänzenden Hinweisen auch als Handreichung und Orientierungshilfe für eigene Erkundungstouren.

Das Buch kann gegen eine Schutzgebühr in Höhe von 3,- € beim Kreisarchiv gekauft werden.

Kooperation zwischen Kreisarchiv Hohenlohekreis und Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein

Die beiden wichtigsten Archive im Hohenlohekreis arbeiten eng zusammen: Am 16. Juli 2007 unterzeichneten Landrat Helmut M. Jahn und Prof. Dr. Robert Kretzschmar, Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg, eine Vereinbarung über die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kreisarchiv und Hohenlohe-Zentralarchiv, welche beide in Neuenstein ansässig sind. Mit diesem Schritt wurde die Zugänglichkeit und Nutzung der Bestände in beiden Archiven, die der wissenschaftlichen Forschung ebenso wie historisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen stehen, für die Zukunft gesichert.

Praktikum im Kreisarchiv

Das Kreisarchiv Hohenlohekreis bietet ständig Praktikumsplätze an. Praktikanten erhalten einen möglichst breiten Einblick in die Arbeitsweise und das Tätigkeitsspektrum eines kommunalen Archivs. Die Dauer eines Praktikums sollte im Normalfall mindestens vier Wochen betragen, doch sind auch einwöchige Praktika für Schülerinnen und Schüler möglich.

Ein Praktikum im Kreisarchiv umfasst folgende Tätigkeiten:

- Erschließung von Beständen vorwiegend des 19. und 20. Jahrhunderts, im Einzelfall auch älter

- historische Recherchen und Bearbeitung von Anfragen

- Bestandserhaltungsmaßnahmen, insbesondere Verpackungsarbeiten

Praktikumsarbeiten fallen in folgenden Bereichen an:

- amtliche Überlieferung des Hohenlohekreises und seiner Vorgängerkreise

- nicht-amtliche Überlieferung (Nachlässe, Vereinsarchive)

- Sammlungsbestände (unter anderem Fotos, Karten, Plakate)

- Dienstbibliothek

- Gemeindearchive

Von den Praktikanten erwartet wird:

- Interesse an Geschichte, insbesondere an Orts- und Regionalgeschichte

- Bereitschaft zum selbstständigen Arbeiten und zur selbstständigen Aneignung von speziellen Kenntnissen